咬合制御の対応について

咬合制御の対応については、歯科医院での予防方法が確立されてきています。

このあとは、歯の破折の原因で最も多いとされる内容についてお話しします。

Bruxism

目次

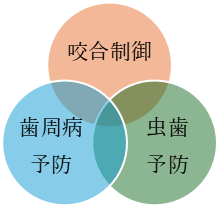

予防歯科というのは現在、歯周病の予防と虫歯の予防に対してどの歯科医院も力を入れて頑張っています。しかし、定期的に歯科医院でメインテナンスをしているのに、しかも磨きも良いと言われているのに、なぜか抜歯をする状況になってしまった。こんな方はいませんか?

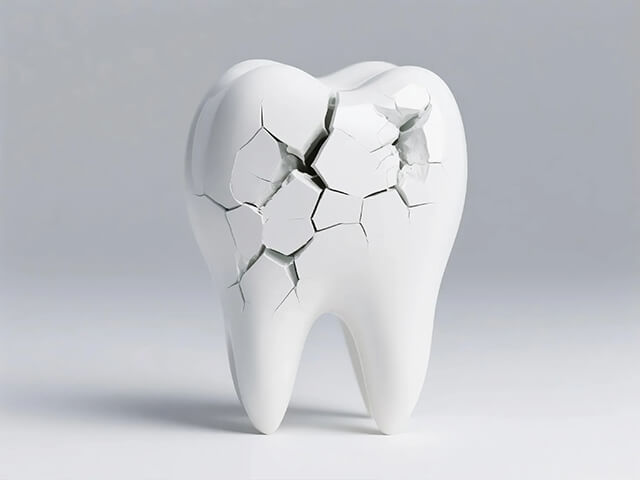

近年、歯が破折をしいる方が非常に多く見られます。

歯の抜歯原因の順位は1位、歯周病 2位、虫歯 3位、歯の破折

で歯の破折がどんどん増えています。

これは、目には見えない力の管理(フォースコントロール)が足りていない場合が考えられます。

真の予防歯科とは、ららデンタルクリニックでとても重要視している考え方で、

咬合制御、つまり歯が破折するような噛み合わせの力を抑制して適正な咬合圧で日常を過ごす事が重要とする考え方です。

この咬合制御を加えた考え方では、抜歯原因の約7割を予防することになるため、真の予防歯科と言えるのではないでしょうか。

歯の破折はその歯が致命的になる場合が多いのですが、その原因は一体何なのでしょうか?

では、どうしたら歯を破折をせずに生活を送ることができるようになるのでしょうか?

咬合制御の対応については、歯科医院での予防方法が確立されてきています。

このあとは、歯の破折の原因で最も多いとされる内容についてお話しします。

らーふくん。どうしたんだい?浮かない顔して?寝不足かい?

今朝起きたら顎がだるいんですけど・・これは何科に行ったらいいですか?

歯科をまず受診するといいから私が見てみようか

別に歯は悪くないと思うけどな

歯や粘膜、顎の筋肉を見るとその兆候が見られることがよくあるんだよ

そうなんですね、じゃあ見て下さい

問診で色々と聞いたことから診査したら、ブラキシズム(歯ぎしり)の疑いの診断がついたよ

なにそれー!それは大変な病気なのー?

ブラキシズムが疑われる場合のよくある症状を、みてみよう!

つめたいものがしみる

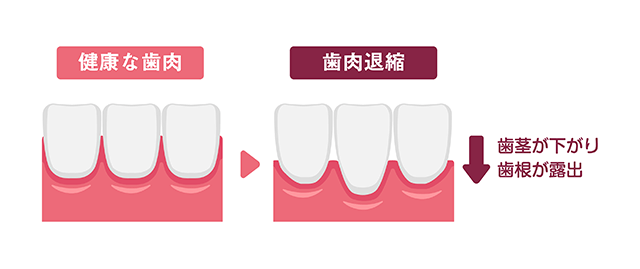

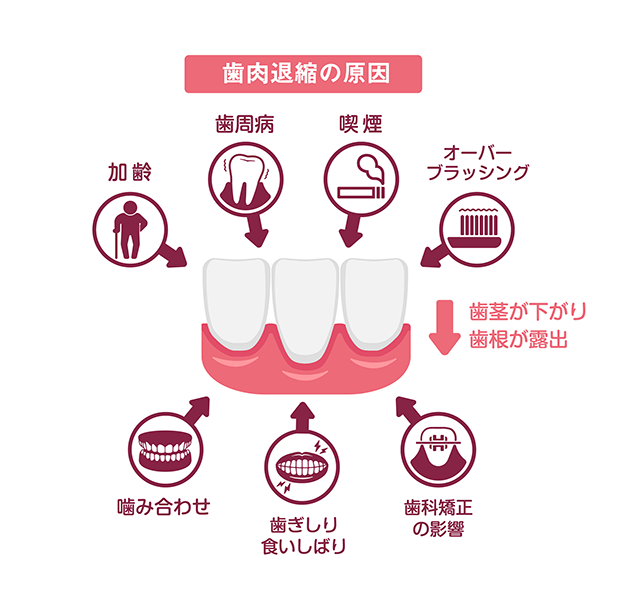

歯と歯ぐきのキワが下がってきた

詰め物や被せ物が1〜2年以内に取れたり欠けたりする

歯が割れたことがある

歯の形がすり減っている

朝起きると顎の疲労感がある

肩こりがある

頭痛が多い

さっきの問診で冷たいものがしみるのと歯ぐきのキワが下がってきた気がすると言っていたのが当てはまるね。

いくつ以上当てはまるとそうなるってのではなくて、病態の進行度によってどれか一つだけのこともあるんだよ。

あとは、診断基準となるものを確認するとブラキシズムが疑われることになるよ。

1、粘膜・軟組織

2、歯・硬組織

3、エックス線像

4、既往歴

5、顎関節・肩

6、生活習慣・習癖

7、全身疾患

ずいぶん沢山診断することがあるんだね!びっくり

僕、かなり激しいスポーツやるんだけどそれもやめた方がいいの?

スポーツ時の力は一過性なのでブラキシズムには当てはまらないんだよ。でも激しいコンタクトのあるスポーツならスポーツ用のマウスガードは外力から歯を保護してくれるからした方がいいよ

ブラキシズムは疑いではなくて確定的に診断はどうやってするの?

確定診断は噛んでる回数や噛む力の数値を指標に、これじゃ歯がやられちゃうよねっていう状況なのかどうかを客観的に調べることである程度の診断できるよ。ただ、確定的に診断できる科学的根拠はまだ確立されていないんだ。

起床時に、寝たにもかかわらず口腔周囲筋の持続的緊張から、

と様々な問題を引き起こします。

歯を磨いてるのに虫歯や歯周病になる。治療したのにまた悪くなる。詰め物やかぶせがよく取れるというのは、歯ぎしりやくいりばりによる力の問題によるものが多いのです。

ブラキシズムは治るの?

治りにくいんだ。残念ながら原因療法は確立されていないから対症療法として治療するんだ。

対症療法としてアメリカやヨーロッパではボツリヌストキシン製剤を用いた咬合制御が第一選択になっているんだよ。ボツリヌストキシン製剤の有効性についての論文も10年前から比べとても増えていて(*注釈)、エビデンス(科学的根拠)がかなり出てきているんだ。(2025年時点)日本では歯科大学の教育現場でもまだマウスピース(ナイトガード)による咬合圧分散が主流なんだよ。

普段ストレスを感じてなくても

引越し、転職、新しいことをはじめたり・終えたり、家族関係・友人関係・職場環境の変化、不安、恐怖、緊張な場面、寝不足、肉体的・精神的疲れ、

これらに対して脳は回避しようとしてブラキシズムを発生するからどれか一つを治してもギリギリやっちゃうのよね。これは仕方ないよね。ギリギリやっちゃっても歯は守りたいから咬合制御(ボツリヌストキシン製剤)と歯科理学療法(こりをほぐす)が一番効果的なんだ。次いでマウスピース(ナイトガード)で夜間だけでも咬合圧分散をすることだね。

お父さんが歯ぎしり用のマウスピース持ってたけど使わなくなってカビが生えてたよ

マウスピースは使い続けると慣れちゃって逆効果っていう研究もあるんだ。マウスピースの使い方は2週間程度使ったら使うのを中断して、また凝ってきたりいろんな症状が出始めたらまた2週間程度使うのがいいんだよ。その繰り返しだね。

ただし、顎関節症治療用に作製されたマウスピースは歯ぎしり用のものとは違う目的なので、医師の指示通りの使用期間を守りましょう。

カビが生えちゃうのは良くないね。それはもう使わないで新しく作り直した方がいいよ。

マウスピースを清潔に保管するには、使い終わったら、

このように保管するようにお父さんに言ってあげてね。

ところで、らーふくんはいつもスマホばかり見ているけど、その時上下の歯は当たっているかな?

全然意識してなかったけど・・・あ、当たってるかも

スマホ見るのにややうつむくでしょ。そうすると奥歯が触れる事が多いんだよね。

でも軽く当たっているだけだけど?別に歯は噛むものなんだし当たっていても当たり前なんじゃないの?何か問題ですか?

らーふくん。はじめの問診でしみるって言ってたよね。

アイス食べた時はしみるよね。だってあんなに冷たいんだもの。みんなもそうなんじゃないの?

先生はアイスしみないで食べれるよ。でも昔はしみてたよ。アイス好きなのにしみるから嫌いだった笑

そうなのよ。しみるのは問題なのよ。これは覚醒時ブラキシズムが原因の可能性があるんだ。ブラキシズムって夜間やるものが睡眠時ブラキシズムで、日中起きている時にやるのが覚醒時ブラキシズム。

ブラキシズムって2種類あるの?

そうだよ。覚醒時ブラキシズムは、持続性歯牙接触癖TCH(Tooth Contacting Habit) (contactではなくingあたり続けている持続している)

といって、弱い力で持続的に長い時間、歯を接触していると、歯を支えている周囲の血流が阻害され、いわば正座をしていて立ち上がったら痺れる、あの状態が起こるんだ。歯牙の接触が解放されると一気に血流が歯の周囲に入り込み、歯髄組織まで入り込むと神経が過敏な状態になり、知覚過敏が起こるとされているよ。(注釈3)

顎関節でも同様の事が起こり、顎関節症の原因の1つともされているんだ。(注釈1)

歯のWSD(楔状欠損)や咬耗、歯周病、歯茎の下がりが見当たらない人で、知覚過敏の人や、顎関節症の人はこれにあてハマるんだよ。こういう人は、夜間マウスピースしたって良くならないから厄介だね。

TCHはしみる、顎関節症以外に何か症状はあるの?

主な自覚症状はこちら。

テレビのCMでも知覚過敏のやつよく見るね。TCHは治せないの?

これも完全な解決は難しいから、TCHのレベルダウンを目指すんだよ。これは歯医者じゃなくて自分でやることだから難しいとされている。ブラキシズムの対症療法のところで触れたんだけど、認知行動療法(TCHの改善)で改善を目指すんだ。例えばテレビ見ている時にTCHをやっていたらテレビに付箋か何か目印を貼っておき、それを見たら歯が接触していないかなって自分で思い出して欲しい。それで気づいてやめてくれれば歯の周囲の血流阻害が減るんだよ。

手っ取り早く症状を軽減させたい場合は咬合制御(ボツリヌストキシン製剤)を併用すると、症状が軽快するって報告も近年多くなってきているんだ。

睡眠時ブラキシズムと覚醒時ブラキシズムが両方ある人も多いから、歯医者で診断してもらうといいね。

TCHは入れ歯で歯がない人はさすがにやらないんでしょ?

入れ歯の人もTCHはあるんだよ。入れ歯が合わずにしょっちゅう傷んでしまう人は、実際診察してみると、義歯の状況はいいのに痛いって何回も調整をしないといけない方が一定数いるんだよ。そのような方は何回痛いところを削っても、噛み合わせ調整してもらちがあかないんだ。こういう時は、TCHも疑って問診してみると、歯があった時のようにTCHやブラキシズムをしていた事がわかれば軽減や解決できることもあるんだよ。

正座をした時の足の痺れみたいなことが咬筋、側頭筋におきる

上下の歯が長時間接触している状況とは、閉口筋が常に収縮し続けている状態なので閉口筋が虚血状態になり、収縮の中断で再灌流で咀嚼筋の痛みが出る

痛みに関与する細胞膜のチャンネル(細胞内外でイオンを透過させるタンパク質)TRPA1 transient receptor potential A1が活性化され痛みの感受性が増加する

顎関節では、関節円板を外側翼突筋上頭が前方に牽引する力を伝えているため円板前方転位がおこる

歯周病の重症度と咬筋の活動時間を測定した研究では、睡眠時より覚醒時の方が重度歯周病患者で多かったため歯周病のハイリスク因子になる

根面、象牙質露出ないのに症状ある人は

これも顎関節症発症メカニズムと同じで持続の力により根尖部が圧迫され歯髄内の虚血と灌流が原因

強くて短いクレンチングよりも弱くて長いクレンチングのほうが電気歯髄診の閾値が低下した

これも顎関節症と同じ血流の虚血と灌流

これにより咬合感覚が一度変化するとかみ合わせを探したらする行動(確認行動)が増加する。このためさらにTCHを増強し歯根膜の痛みや咬合違和感を増す

これも顎関節症と同じ虚血による低酸素状態と再灌流による

咀嚼で床下粘膜に圧が加わる時間は1秒以下のため、義歯が合っていれば潰瘍は作りにくい。となれば潰瘍をつくるような長時間の圧がかかるのは覚醒時ブラキシズムが生じているということが考えられる。

発生メカニズム

TCH、クレンチングのリスクファクター

高強度短時間のクレンチングは起きるがTCHにはならない

慶應義塾大学病院臼田頌先生執筆

https://kompas.hosp.keio.ac.jp/presentation/202304_01/

平均寿命は年々伸びていますが、健康寿命は平均寿命から約10年ほど短い実情があります。

これは奥歯でものが噛めなくなり、全身疾患のリスクを上げてしまうことに起因している背景があるとされています。

80歳になっても奥歯でしっかり噛める環境づくりが最も重要とららデンタルクリニックでは考えています。

そのためには、歯の抜歯をしなくて済む予防の考え方を取り入れて日々診療にあたっています。

歯周病、虫歯予防だけではなく、咬む力のコントロール「咬合制御」をしていくことが予防歯科の柱と考えています。

引用、参考文献

- まるごとわかるブラキシズム 編著馬場一美 著西山暁・宮脇正一

- 歯科と睡眠 著藤牧弘太郎・佐々木康弘・夫馬吉啓

- ブラキシズム 著牛島隆・栃原秀紀・永田省藏・山口英司

- 一般社団法人日本美容歯科医療協会